MACA×432 PERFUME|调香工作坊

MACA×432 PERFUME|调香工作坊

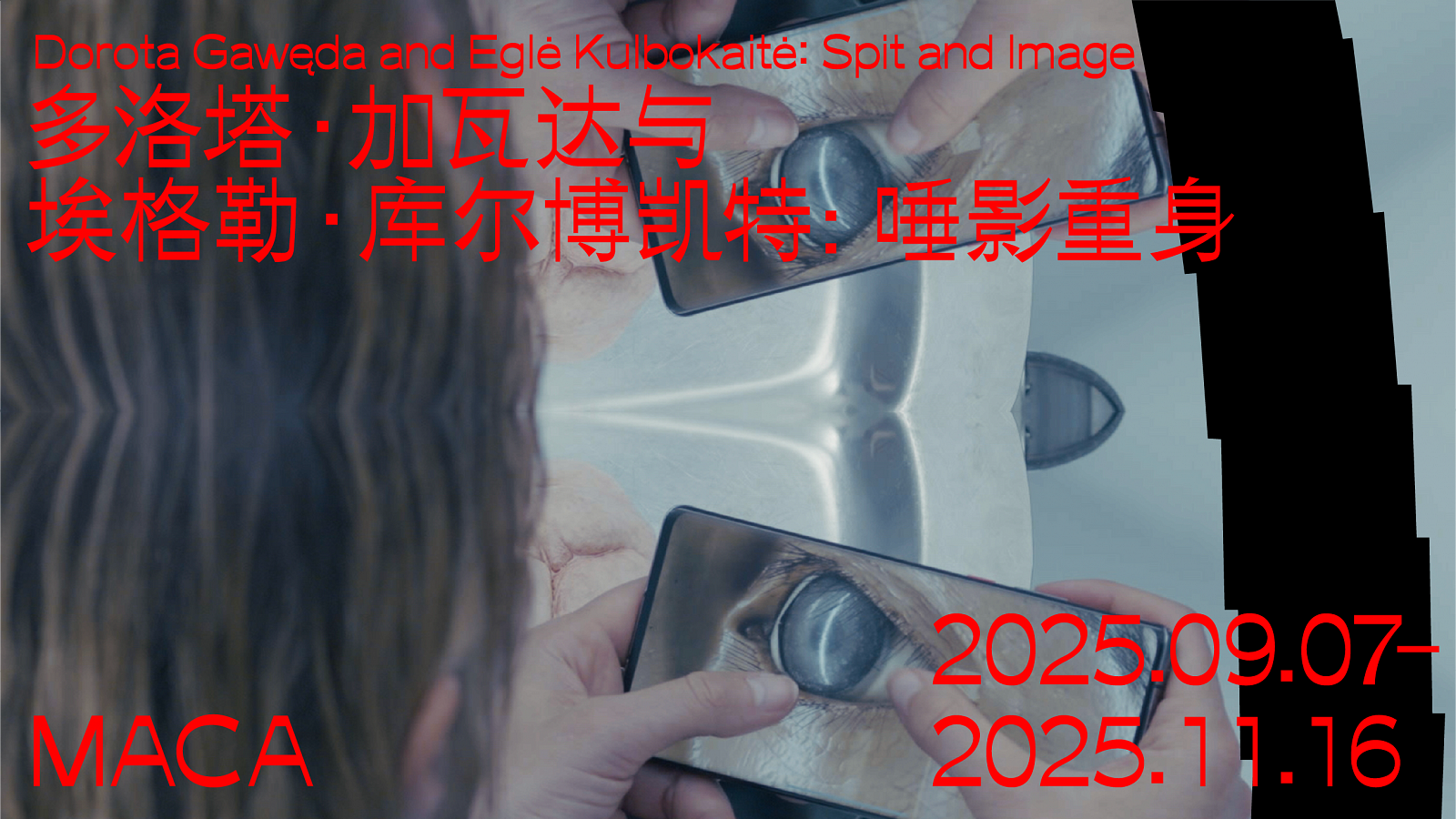

2025.09.07—11.16

艺术家:多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特

策展人:杨北辰

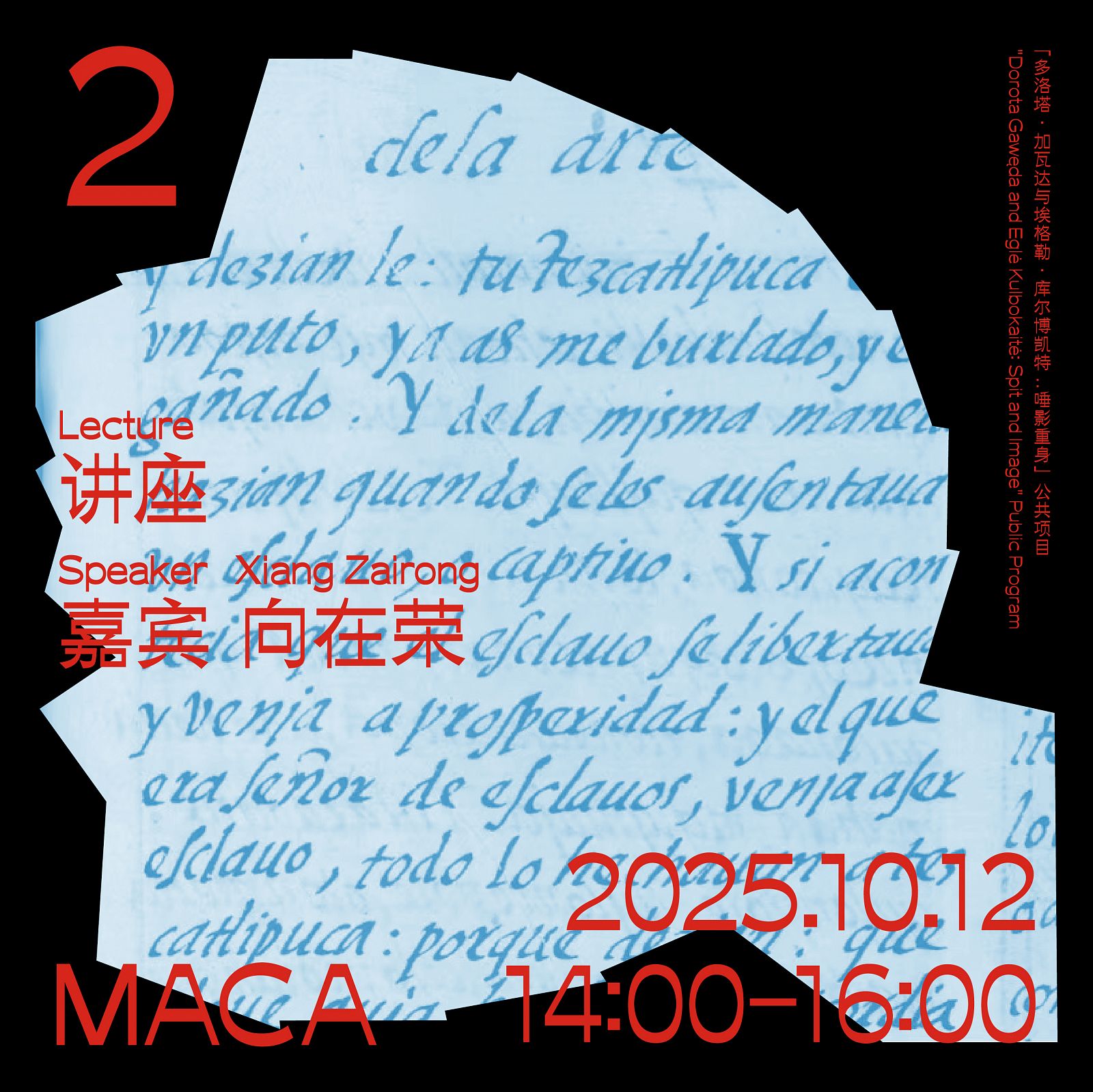

“唾影重身”是艺术家组合多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特于中国的首次个人展览。本次展览汇集了两位艺术家近年的核心系列作品,并呈现了其最新延续。展览标题原意指向绝对的相似性,却在此被引申为某种微妙的双重性。这种双重性在貌似重复与镜像式的结构中,创造出了复调与多孔的维度。MACA的展厅被改造为难以捉摸的阈限空间,感知的边界进而消弭,取而代之的是叠加、纠缠与混沌的现场。自我与分身,身体与技术,真实与虚拟,“气”与“雾”,“膜”与“屏”……不同的物质性与时间性在其中渗透与穿行,一种思辨的当代幽灵学由此生发而出。

艺术家将自身的斯拉夫与波罗的海文化背景置于一种“先祖化”的视野之中,但并非出于简单的乡愁,而是尝试透过重新排演的形式,激活那些被边缘化的非现代性主体。其中作为核心意象的“乌皮尔”是一个具备两重灵魂的吸血鬼,一个徘徊于生与死、人与非人之间的他者,其承载着边缘者与无名者的低吟,拥抱流动的身份与多重的叙事可能。

在这个意义上,“唾影重身”呈现出复杂的“居间”状态。在一层展厅中,《围场(春之双重梦境)(I-XXVIII) 》(2025)以历史上的“圈地运动”作为参照,半透明的欧根纱与数字印刷层叠出既在场又脆弱的边界,暗示土地的私有化历史与数字空间的私有化进程在隐喻层面的共振。当观众进入由若隐若现的“膜”组成的场域时,他们自身的存在亦被稀释进由技术图像构建出的“滤网”之中。而在《丰产(孪生)》(2025)中,人们却可以在不锈钢花朵镜上获得自己清晰的镜像。然而令人不安的是,这些脱胎于曾在东欧国家风靡一时的塑料化妆镜的怀旧物件,如今却如同监控摄像头一般,冰冷地观察着任何敢于接近它们的观众——花朵们似乎在“表演”着一种矛盾的观看与被观看关系,抑或在为自然与文化、自我与环境的历史性断裂提供着感官证据。

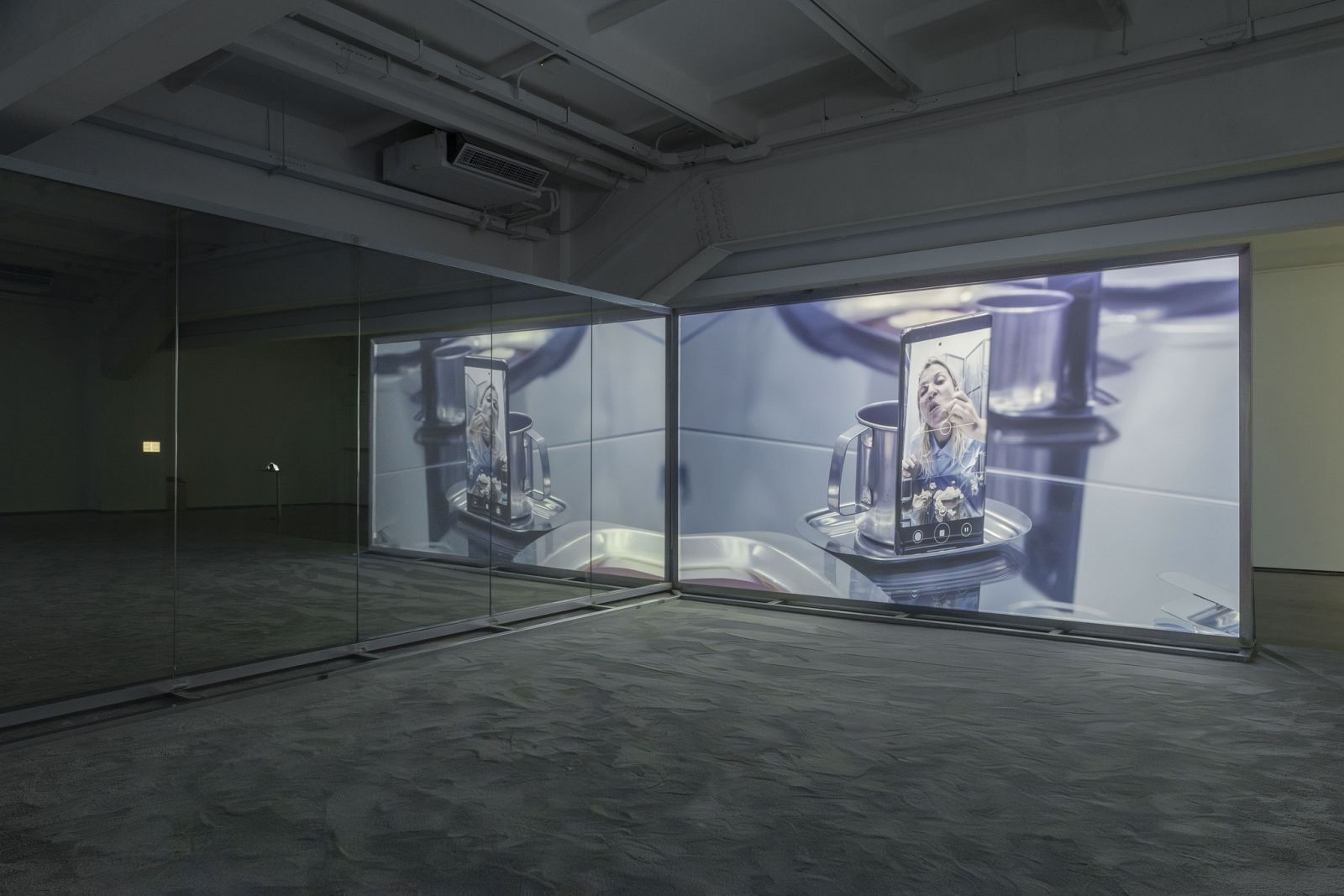

而位于二层展厅的《唾影重身1》(2025)与《唾影重身2》(2025)则试图向我们证明,双重性与居间状态皆是“超克”的策略。身体的扭曲与异变,很可能意味着一种新的迷幻经验,用以从算法与资本的统御之中重新召唤出主体的主权与能动性。用怪怖的身体对抗同样怪诞的现实,以不完整的自我抵制可被控制与复制的生命,用激进的分身消解业已制度化的身份,进而化作了弗兰肯斯坦式的超自然与科技的组合体,成为同时令人恐惧又膜拜的对象。这种策略在贯穿一层与二层的香氛装置作品《镜 镜》(2025)中获得了一种更为弥散的表达。两种互为镜像的气味,随着呼吸的生理动作进入身体,生命被“传染”,在分子层面化作具身的媒介,克服一切强加于此的二元对立。

“唾影重身”的宇宙论正建基于这种辩证的开放性之中,如同一座弥散的星丛:巫术与算法共生,恐怖与诗意并存,过往的幽魂与未来的投影在镜面、雾气、薄膜与气息构成的迷宫中和鸣。艺术家无意提供一个简单的答案,而是力图创造一种永恒不息的流动性,一个持续变化的允诺,在不确定性的湍急涌动中锚定一个临时的、不稳定的感知现场。

“唾影重身”由MACA总监杨北辰策划,MACA副策展人王嘉楠与李旸联合策划呈现。特别鸣谢瑞士文化基金会上海办公室对于本次展览的支持,以及432PERFUME对于气味装置作品的赞助支持。

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特

多洛塔·加瓦达(1986年出生于波兰)和埃格勒·库尔博凯特(1987年出生于立陶宛)是生活于瑞士巴塞尔的艺术家组合。两人均于2012年毕业于伦敦皇家艺术学院。她们通过艺术实践,发掘那些未被书写的社会历史,并想象多样且殊异的未来。其创作以研究为基础,涉及表演、绘画、雕塑、香氛和视频装置等多个领域。语言在这些领域中纷纷崩解,令单一的艺术形式演变成多种形态。在“年轻女孩读书会”(2013–2021)项目的影响下,她们的创作逐渐构建出一个由多重参照交织而成的网络,并以一条无限延展的“具身叙事”之线贯穿其中。

她们的作品曾在国际多家知名艺术机构展出,包括芝加哥文艺复兴协会个展(2025);巴塞尔艺术馆(2024及2017);赛迪·赫格斯画廊(巴黎,2024);蓬皮杜艺术中心(巴黎,2023);美因茨艺术馆(2023);洛桑联邦理工学院展馆(2023);苏黎世谢德哈勒美术馆(2022);下奥地利州艺术馆(维也纳,2022);CCS(巴黎,2022);汉堡艺术协会(2021);瑞士学院(巴勒莫/米兰,2021);纽约瑞士学院(2020);杜塞尔多夫朱莉娅·斯托舍克收藏馆(2020);弗里堡艺术馆(2020);巴黎拉法耶特基金会(2019);巴黎东京宫(2018);雅典双年展(2018);伦敦当代艺术中心(2017)等。她们获得的奖项包括2022年Allegro艺术家奖、2022年欧洲核子研究组织(CERN)Collide驻留项目,并荣获2022年瑞士表演艺术奖。

杨北辰

杨北辰是一位生活于北京的研究者与策展人,他目前担任 MACA艺术中心总监,以及中央戏剧学院副教授。在此之前,他亦曾出任《艺术论坛》中文网资深编辑(2012-2017)、新世纪当代艺术基金会研究员(2019-2021)以及普拉达基金会“思想委员会”成员(2021-2023)。

他的研究兴趣侧重于在当代复杂的技术与生态语境中探讨运动影像的可能性,致力于以批判性媒体考古学模型进行关于另类现代性问题的思辨,并强调以新物质主义立场重新诠释历史与地缘政治。其策展实践与跨学科的学术方向相辅相成,策划过的项目包括“新冶金者”(尤利娅·斯托舍克基金会,杜塞尔多夫)、“微纪元”(国家文化论坛,柏林)、广州影像三年展2021“交融的激流”(广东美术馆,广州)、“Nathalie Djurberg与Hans Berg:牛皮纸包裹的月亮”(荣宅,上海)以及“曹斐:潮汐宙合”(浦东美术馆,上海)等。

他于MACA策划了为期三年的研究性展览项目“谁拥有自然?”,该系列展览致力于以跨学科的视野处理紧迫的生态、去殖民与人类世议题。三个章节分别为“多物种之云”(2022-2023)、“元素小说”(2023-2024)与“神女应无恙”(2024-2025)。

他亦曾为多位艺术家撰写过图录文章,包括劳拉·普罗沃斯特、安东尼·葛姆雷、奥玛·法斯特、何子彦、曹斐以及王拓等。其个人学术专著《作为档案的电影》即将付梓。

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《镜 镜》,2025,气味精油,工业扩香器,17×16×19厘米每件,共2件。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《丰产(孪生)》,2025,现成品不锈钢铸模,17×16×14厘米每件,共15件。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《围场(春之双重梦境)(I-XXVIII)》,2025,铝制框架,数码印刷纺织品,丙烯,220×125×3.8 厘米每件,共28件。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《围场(春之双重梦境)(I-XXVIII)》,2025,铝制框架,数码印刷纺织品,丙烯,220×125×3.8 厘米每件,共28件。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《唾影重身 1》,2025,单通道4K影像,彩色,有声,15分。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《唾影重身 1》,2025,单通道4K影像,彩色,有声,15分。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《唾影重身 1》,2025,单通道4K影像,彩色,有声,15分。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《唾影重身 2》,2025,单通道4K影像,彩色,有声,15分。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《唾影重身 2》,2025,单通道4K影像,彩色,有声,15分。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《占卜板》,2025,不锈钢,脚轮,21×20×13 厘米。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

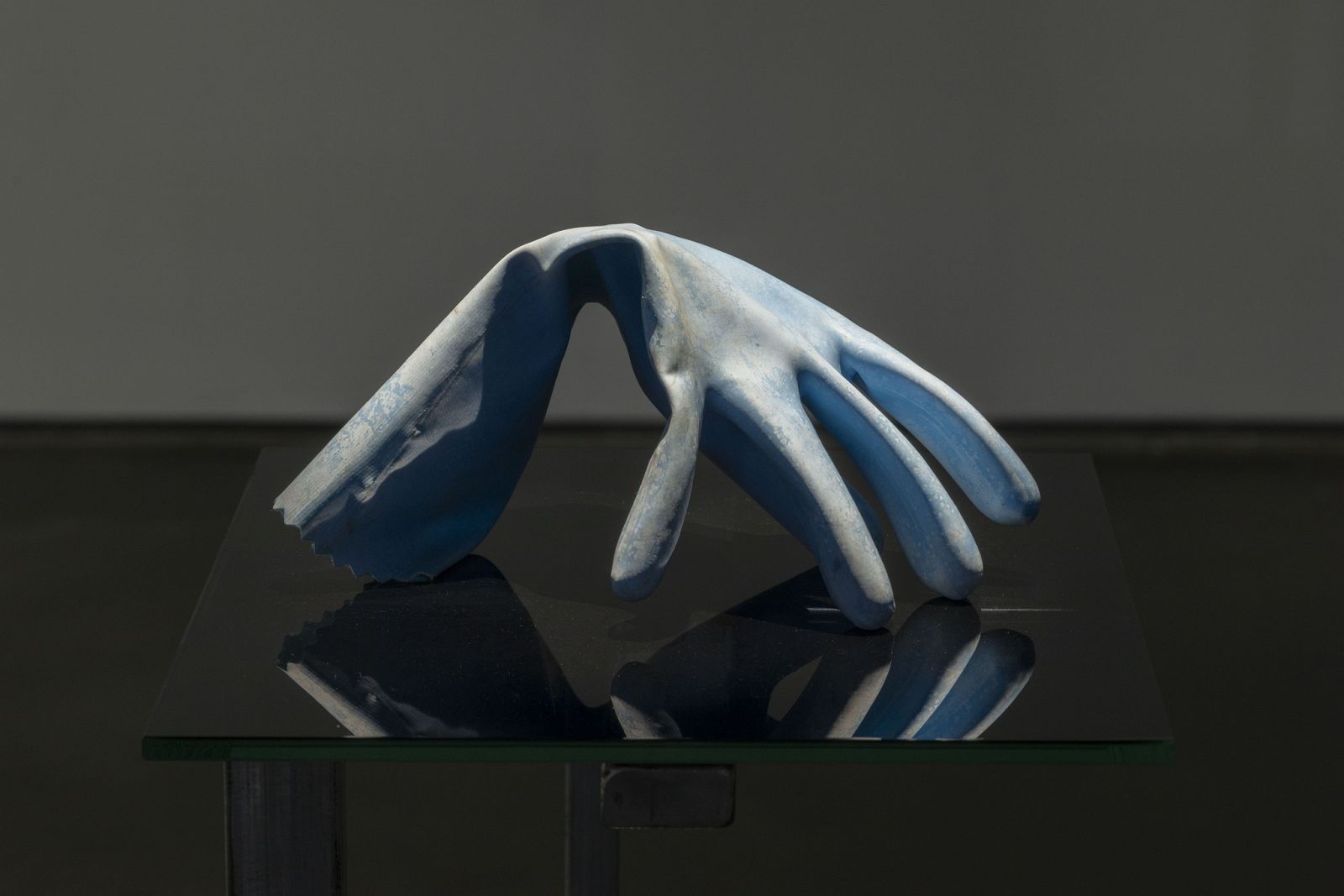

多洛塔·加瓦达与埃格勒·库尔博凯特,《手套》,2025,橡胶手套,铝线,29×14×14 厘米。“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏

“唾影重身”展览现场,MACA,2025。摄影:杨灏